影視拍攝:什么題材的故事才能拍攝成高口碑的影視作品?

“ 全世界最好的電影,基本都是真實故事改編的。”

—— 《我不是藥神》導演 文牧野

用「神似高分韓國電影」去夸贊《我不是藥神》我內心其實是拒絕的。

一方面,我羞于承認國產電影遜色于韓國電影的事實,另一方面,我又慶幸一部「熔爐」之作迎來了高光時刻 —— 點映票房超1億,上座率接近20%,《我不是藥神》跑贏了《動物世界》,成為了異軍突起的口碑黑馬。

從《中國藥神》、《印度藥神》到《我不是藥神》,雖然經歷了三次改名,但必須承認如今的「我不是藥神」更能表達「你我皆凡人」的無力,不過好在曲線救片之后,文牧野、寧浩、徐崢齊力 “ 保 ” 住了這部引發社會痛癥的現實題材電影。

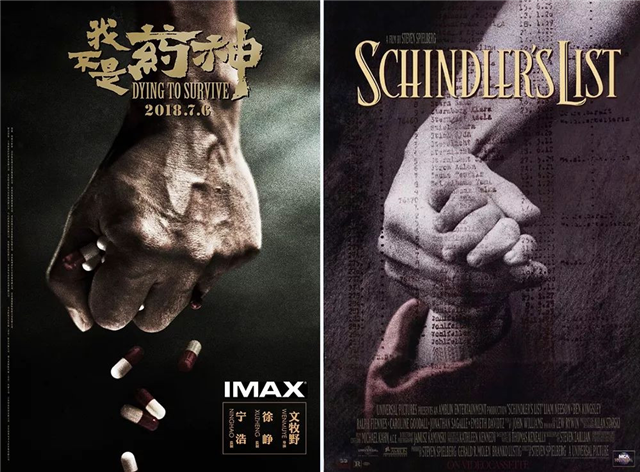

“ 中國什么時候能有《辛德勒的名單》這樣的電影?這樣的東西當我們發現它馬上就要形成的時候,我們真是饑渴 ” ,導演文牧野饑渴歸饑渴,但他仍然花了兩年時間打磨劇本,企圖把這個發生在中國社會的真實故事,講得刻骨一些。

▲《我不是藥神》 &《辛德勒的名單》海報對比

和《辛德勒的名單》類似,《我不是藥神》的故事同樣關于「救贖」。

中國人忌談死亡,《我不是藥神》偏要講那些與死神擦肩的兩三事,它的英文片名是「Dying to survive」,你可以把它理解成:向死而生。

【這里是劇透警戒段】

除了程勇(徐崢 飾)以外,片中其他的主要角色幾乎都是「慢粒白血病」患者,「慢粒白血病」又被稱為 “ 最幸運的絕癥 ”,因為在藥物的控制下,患者的死限能被推遲,但這世界上比和閻王談交易更可怕的,是患上真正的不治之癥 —— 窮病。多少身患慢粒白血病的患者不是死于無藥可醫,而是無錢買藥,4萬一瓶的格列寧(抗癌藥)普通家庭消費不起幾瓶,所以最后奪人性命的未必是絕癥,而是窮病。

這種 “ 窮病 ” 程勇也有,人到壯年妻離子散,每天蜷縮在自己開的「王子神油店」里賣印度壯陽藥,他連店租都交不起,更別提父親的手術費了。人生雖然失意,但程勇并不值得同情。

因為,他是個爛人。

連隔壁老頭都知道壯陽要吃偉哥的道理,他佯裝不懂,幾十啷當歲的人了,卻還對懷孕的前妻動粗,被前妻的弟弟抄起板凳砸,又只敢怯弱地站著,慫得一比。

程勇這樣的人,在亂世絕壁是 “ 狗熊 ” ,卻在現世活成了英雄。因為程勇有進印度藥的 “ 路子 ”,所以病入膏肓的呂受益(王傳君 飾)找到了他,吃了不久國內正版的格列寧后,呂受益發現印度仿制的格列寧有著同樣的藥效,價格卻有著天差地別(印度 “ 格列寧 ” 價值正版藥的十分之一甚至更少),為了給父親籌集手術費,程勇決定鋌而走險,他奔赴印度,直接和印度藥販子談直銷權,最后人肉背回一箱格列寧,賺得了含金量極高的 “ 第一桶金 ”。

病患把程勇封為 “ 藥神 ”,他們吃不起天價藥,是程勇帶來的仿制藥讓他們得以續命,可在程勇眼里,自己才不是什么救世主,他只是想賺錢罷了。

但是,賣仿制藥說白了就是在法律邊緣瘋狂試探,常在河邊走,難免會濕鞋,照這樣下去,程勇被警察盯上是遲早的事,所以他懸崖勒馬,見好就收,最終這段因賣藥與病患結下的情誼,被他了斷。

不過,上了這艘「藥神號」的 “ 賊船 ” ,想抽身談何容易。金盆洗手之后,程勇做起了正經生意,活得有模有樣,但很快,仿制藥市場被假藥販攪亂,病患再次陷入無藥可吃的絕境,面對將死之人的跪求,程勇幫是不幫?

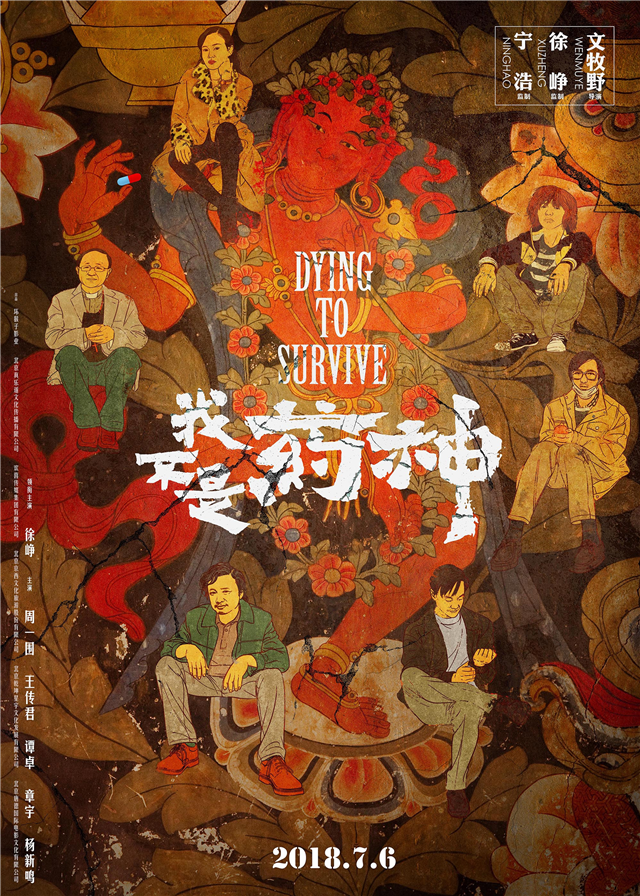

▲《我不是藥神》“ 藥神號 ” 版海報

《我不是藥神》的這款海報中,主演五人站在藥丸形狀的小船上,像是茫茫大海中迷航的一葉扁舟,他們的征途是星辰大海,眼下卻囿于這無邊夜色。

▲《我不是藥神》海報

看到這張海報時我倒想問:被人捧上神壇的神啊,你能為死限將至的人做些什么?

《我不是藥神》里的這一幕則恰好回答了我。

當程勇二次去往印度,為病患冒險買藥時,他在一次游行中偶遇了兩尊佛像:一尊是濕婆,一尊是迦梨女神。在印度教里,濕婆是「毀滅之神」,有著破壞與毀滅的雙重性格,而迦梨女神同樣亦正亦邪,她黑暗、暴力,卻又是代表生命起源的母神。

煙霧中,程勇直視了這兩尊佛像。

這一幕我覺得是《我不是藥神》的神來之筆。

濕婆和迦梨女神分別隱喻「死亡」與「重生」,這矛盾的神性,和被善惡糾纏的程勇異曲同工。就像山本耀司說的:“ 自己 ” 這個東西是看不見的,撞上一些別的什么,反彈回來,才了解 “ 自己 ”。

良心也是一樣。本想賺錢的程勇從不想做救世主,出于賺錢,他走私印度仿制藥,出于自保,他將藥源拱手讓人,但最后,出于良心,這個「爛人」活成了紅塵英雄,因為他雖敢直視佛像,但難以直視病患求生的眼神。

所以說,神仙救人的故事不存在的,人世間真正能救人的,是良心。

最后套用《熔爐》的臺詞收尾:電影人一路奮戰,不是為了改變世界,而是為了電影,不被 “ 世界 ” 改變。

電影就是電影,但電影又不止是電影,《我不是藥神》讓我們看到了生而為人的良心,也讓觀眾看到了國產電影久違的良心。

|

|